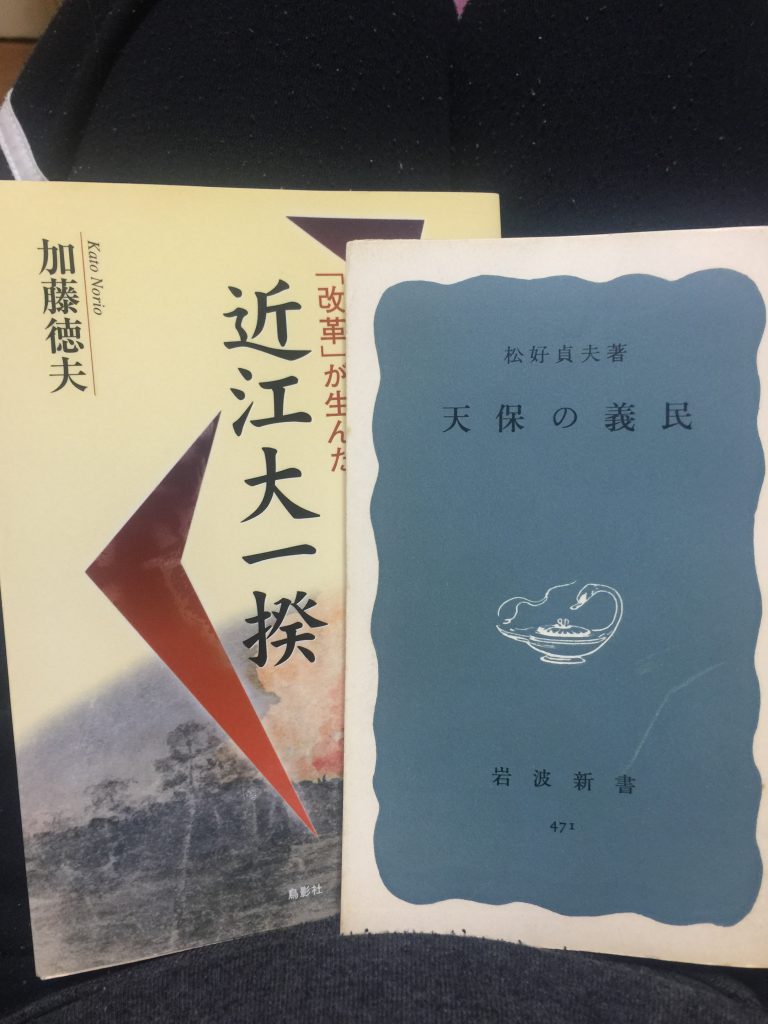

松好貞夫-「天保の義民」1962

加藤徳夫-「近江大一揆」2002

横になったまま身体を動かすのも難儀で、ただ寝るほかない状態から、徐々に体調も回復してきた。注文していた古書が届き、横臥したまま頁をめくった。

岩波新書「天保の義民」と鳥影社の「近江大一揆」、いずれも天保年間に甲賀野洲一帯で起こった一揆についての書である。

新書の方は発刊当時(1962)都立大教授とある松好貞夫と言う著者による。近世の社会構造、経済史が専攻らしく江戸期の情勢について歴史家でないとわからない専門用語がそのまま説明なく使われてあり、当時の文書を口語訳なしに引用されているので意味不明なまま読み進む。本当はその度に(今はネットという味方がある)その語を調べればよいのだが、そこまでの気力も回復していない。それでも、こうした読書は楽しいものである。分からないものに向かうのは一方で心地よい。何かを知るためには知らないものに向かうことだし、パッと世界が開ける「分かる」という瞬間は「分からない」もやもやを彷徨することなしに得られない。僕は頭は悪いが、こうしたしつこさがある。なんでや、なんでや、と散々自問した挙句にようやく、そうか!と答えを得るのはなんとも爽快で気分が良い。ともかくこの「天保の義民」は根拠となる史的資料も十分に信用できるので読み進めるほどに、事態そのものに肉薄する実感がある。

一方、「近江大一揆」の方は物語仕立てでその全貌を描こうとしている。著者は加藤徳夫というなんと経営コンサルタントだ。物語形式なので、人物たちの会話など想像で書かれてあるが、あまり臨場感はない。わかりやすい分だけ平板でステレオタイプ。しかしそれでも基礎文献は相当に当たっていることがうかがわれるし、社労士と言うがきっと物書きを志望したこともあったのではないか。そう思わせるほど筆は達者だ。

この二冊、構成が重なる。今日それぞれ半分ほどを読んだが、まず天保という時代背景や近江という特殊な事情にかなりの量を割いている。私自身滋賀の歴史や地政に疎いしそもそも幕末以外の日本史に無知なため、へぇそうなのかと知ることが多い。一揆の引き金となった問題の「検地」についても、ここで幕府が建前として「見分」を掲げる意図からが分かりにくい。しかし、この一揆の指導者とされ刑死した「(土川)平兵衛」ら「庄屋」という立場や農民との関係など徐々に分かって来た。恥ずかしながら「庄屋」と言えば、「カムイ伝」の知識程度しかなかった。

京都西町奉行に琵琶湖一円の庄屋衆が呼び出され、見分の達しがあり、いよいよ江戸から見分役が近江にやってくるところだ。読み進めるごとに興味が高まる。一揆とは言っても近江一揆は何より四万という農民大衆が一斉に合流して決起したというその規模が特徴的であって、殺傷沙汰や過激な打ちこわしは引き起こしていない。言わば非暴力直接行動によるデモンストレーションによる勝利であった。最後は凄惨な拷問などで指導者たちは多くが惨殺の憂き目に遭うが、江戸へ連行される際の近江道中の農民家族との交感や江戸白州での堂々たる覚悟の訴えなど救いがある。のちに明治期民権運動の高揚に伴い名誉が回復され甲賀と野洲の二箇所に立派な「義民碑」が建立されている。年に一度それぞれの碑の前で鎮魂の慰霊祭も執り行われており、自らその責を負って全うした庄屋衆への畏敬と敬慕は現在に至るまでしっかりとその土地に引き継がれている。

決して軽んじることのできないその歴史的事実を存分に味わってみたい。