1/19第四回文学フリマ京都 @みやこめっせ

いよいよ1/19に岡崎みやこめっせで第四回文学フリマ京都が開催される。ところで「みやこめっせ」ってまだ馴染めない。勧業館といった方がピンとくる。これは大山のぶ代のドラえもんでないと十年経っても依然違和感覚えるのと同じでどうしようもない。

京都での文学フリマに出店するのは初めてだ。文学フリマを知ったのが確か昨年の2月だ。京都文学フリマのレポートをネットで目にし、こんな面白い企画があったのかと驚き喜んだ。しかし京都での開催はあと一年を待たねばならないという。地団駄踏んだ。ならば全国の開催地に出かければいいのだと思い直し、すぐに6月開催の岩手文学フリマに申し込んだのを覚えている。あれから一年だ。

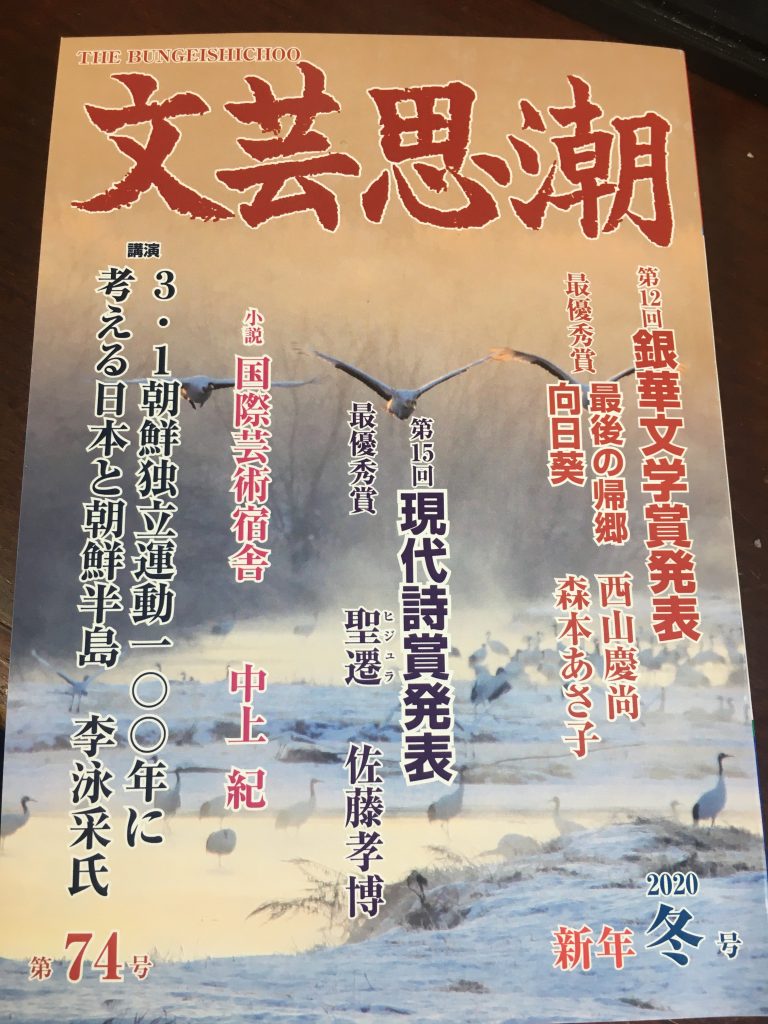

出店は四回目となるが、今回は初めて「文芸思潮」とコラボ出店である。とても楽しみだ。「文芸思潮」はこちらの書店では扱っていないので、「京都初上陸」となる。今回は間に合わず出店名だけは「原浩一郎」となっているが、これからは3/22前橋、5/6東京、6/21盛岡と連続で「『原浩一郎』&『文芸思潮』」という出店名でコラボ出店する。気分は文芸思潮の関西拠点だ。一人でも定期購読者を獲得したい。

「文芸思潮」は編集長五十嵐勉氏が精力傾けている文芸誌だ。五十嵐氏はタイ難民キャンプでベトナム軍による虐殺を直に体験するなど、インドシナ諸国の戦禍や現地の人々の日常に身を置きその現場体験に裏打ちされたリアルな社会と人生の様相に向き合ってきた長編作家である。氏による骨太な編集姿勢は一貫している。企業出版社による発行ではないから資本の土台が保証されているわけではない。著名な作家、評論家の文章やインタビューのほかは市井の書き手による作品が誌面を占めている。「参加」型の文芸誌ということになる。

今号には中上紀氏の新作のほか、すでに終刊した「二十一世紀文学」からの再録アーカイブとして三田誠広、笹倉明、岳真也三氏の鼎談が掲載されている。テーマは作家としての「生業」についてだ。三田氏は芥川賞、笹倉氏は直木賞作家である。どのようにして作家が経済的基盤を維持しているか、その苦心を忌憚なく語り合っている。つまり、そうした賞を得たからといってただちに「食っていける」はずなどないのである。そうした受賞作家の作品すら出版社に留め置かれ日の目を見ないものも少なくないという。ところでこれは1996年の鼎談であり、もう四半世紀も前のものだ。出版不況は以後さらに深刻になり、相次ぐ雑誌の廃刊、書店の倒産閉業に見舞われて久しい。それを「文学」の危機と見る人も少なくないし、そもそも総体としての文化的な劣化を論じる声も目立つ。

そうした危機感を背景として昨年秋、第三回全国同人誌会議が文芸思潮ほかの主催で行われた。かつて作家となるべくその登竜門としての文学賞は同人誌掲載の作品が受賞することも少なくなかった。ところがもはや「同人誌」自体が衰退の一途を辿っているのだ。商業誌がカバー仕切れない良質な文学を同人誌が輩出し続けてきたと自負する現場の危機感は悲痛でもある。

「この不況下、出版社主催の文学賞は販売戦略と一体になっており、編集者が囲い込んだ新人が既に順番に列をなして受賞を待っているのだから突然横から割り込んで受賞するのは相当大変だよ」

そう言って文学賞に執着すべきでないと或る出版社の友人は私に忠告した。もう四、五年前のことだ。でも受賞する以外に作品を社会に出す術はないのだからそこに賭けるほかないじゃないか。私はそう答えた。

そうなのだ。すべては読まれるためだ。届けたい人の手に作品が届くためなのである。誰にも読まれないならば小説は一ミリも意味がない。書くことが私にとって何がしか意味を持つのは、誰かの手にその作品が渡り頁が開かれて初めて生じるものだ。いかに魂込めた渾身の作品であろうと、読まれねばその意味は残酷に初めからなかったものとなる。

よい作品を産み出すこと。作家がただそのことに専念すればすむ時代ではない。作品が読者の手に渡る回路を開かねばならないのである。

「なろう」サイトには正直近寄る気がしない。気軽なクリック動作の流れの中で敢えて私の作品に意識を集中してとどまるユーザーを想像できないからだ。また、既存の同人雑誌はもとよりクローズしているし、そこから先の広がりが見えない。現状への突破力を宿すにはどういう要素や仕組みが必要なのだろう。この呻吟はずっと続くと覚悟している。

作家が直接作品を販売する文学フリマのスタイルを私は気に入っているし可能性を感じている。また15年に渡り市井で文学の地下水を汲みあげ続けた「文芸思潮」誌の底力は希望だ。今回の原浩一郎&文芸思潮の文学フリマ京都コラボ出店は挑戦的実験であり、またそうであらねばならない。びくともせぬ重く巨大な扉をわずかでも押し開く試みにしたいのである。