カミュ「ペスト」サルトル「実存主義とは何か」、そして構造主義・ポスト構造主義について

前に内田樹の「寝ながら学べる構造主義」を読んで頭の中がひっくり返るくらい衝撃を受けた。私を知らず支えていた巨大な柱が見事に倒壊してしまった、という感じ。まったく自覚はなかったが、私は実存主義の子であり、それは他の同時代人も一緒である。主体性理念よる意志と行動に対する信仰を時代の空気として吸い込み育ち生きてきたのだと、この歳になってようやく気がついたのである。疑問なく信奉していた言わば倫理的行動規範、様式のようなものを喪失する、なんとも言えない虚無感、デラシネ感が残った。その不全感、欠損感は私の中の自由意志万能感が絶命を拒んでいるのだろうかとも思うのだが、私も構造の一部に過ぎないと宣告されるだけではどうしても心が治まらないのである。そして「構造主義」を乗り越えるために現れたという「ポスト構造主義」とは何なのかという引っ掛かりを抱いてきた。

先日NHKOn-Demandoの100分de名著でカミュの「ペスト」を観た。カミュと言えば、高校時代に友人だったU君を思い出す。彼が見せてくれた手書き詩作の表題は「転落」。大変なカミュの信奉者だった。

思い出す。私は留年して二度目の高校二年生だった。10ケ月ぶり校舎に足を踏み入れ、顔や名前知る人が一人もいない教室でぼんやり窓側の席に座っていた。寂しさよりも面倒なしがらみからの解放感がずっと勝り、人生をやり直すためにむしろすがすがしくせいせいした心持でいた。あの春の始業式の日だ。席が前後だったため、きっと最初に言葉を交わしたのが彼だったのではないだろうか。話の合う同級生などないものと私は思い込んでいた。だから彼と言葉を交わし、とても驚いた。1973年鹿児島の高校生にはまったく珍しく、文学やロック、URC系シンガーなどすっかり興味や話題が共有できたのだ。もともと彼は鹿児島の出身ではなかった。たしか札幌から転居してきたのではなかっただろうか。彼も南の果て閉鎖的な因襲の町にやってきて、戸惑いやもの足りない気持ちもきっとあったのだろう。しかし彼は性格も明朗で社交的。僕とはまったく対照的に、とてもバランスよく安定した人柄だった。私はそれからやがてまた暗闇に入って行くのだが、一時期彼はまったく私の親友だった。彼との大切な記憶がいくつも思い出さられる。まだ17歳。大学生すら余裕かました年寄りにしか思えず反感抱いていた頃のことだ。

彼に勧められ、あの頃何度かカミュの小説を開いた。しかし残念ながら私はカミュの良さがまったくわからなかった。結局異邦人すら読みきることが出来なかった。当時の私は古本屋で見つけ出した葛西善蔵や嘉村磯太の方がずっと面白いと感じていたのだから、これも仕方がない。「革命か反抗か」というサルトルとカミュの論争を知ってはいたが、もちろん理解などしていない。学生たちが繰り広げていた激烈な闘争に強い憧れを抱いてはいたが、政治乃至社会の「革命」に胸震わせていたわけではない。それよりも、生きることとたたかうことを同義としていた坂口安吾に激しく同意していたし、「どんな恥も屈従よりはいくらかましだ」という金子光晴の言葉にすがって生き延びていた状態だ。つまり人生における「抗い」を命綱のように感じていたのだから、カミュの言う反抗に興味や関心抱いてもよかったと思うが、すれ違うようにしてそのまま関心を持つことはなかった。

あれから40年以上が経っているが、まるでつい昨日の出来事のように記憶を蘇らせながらNHKの番組を見た。

カミュの言う「反抗」をぺストという不条理な事態に抵抗する市民の姿になぞらえ解説する。突然降りかかってきたぺストという異常で危険極まりない事態(不条理)に対して、多くの市民がやがて慣れ、無感動にただ受動的になり下がり、あるいはこれを奇貨として私欲を貪ろうとする者や無法な脱出をはかる者も現れる中、或る医師は最後までペストに向かい、そして「自分自身もまたペストである」と内なるぺストにも対峙を迫られながら、同志を得て連帯する。解説者はペストが明らかにナチスの暗喩であり、レジスタンス活動を前提とした着想だと述べながら、3.11を体験した現代日本こそまさにペストの物語を深く味わい理解できるのではないかとつけ加える。ペスト本編を読んではいないので偉そうなことは何も言えないが、私はカミュの「反抗」に強く惹かれた。それは私がかつてそれなしに生きる意欲を持ち得なかった、生きるという「抗い」と確かに通底するものであると感ぜられたからだ。

ならばカミュを容赦ない批判で叩き、勝利したサルトルは何を主張したのだろう。

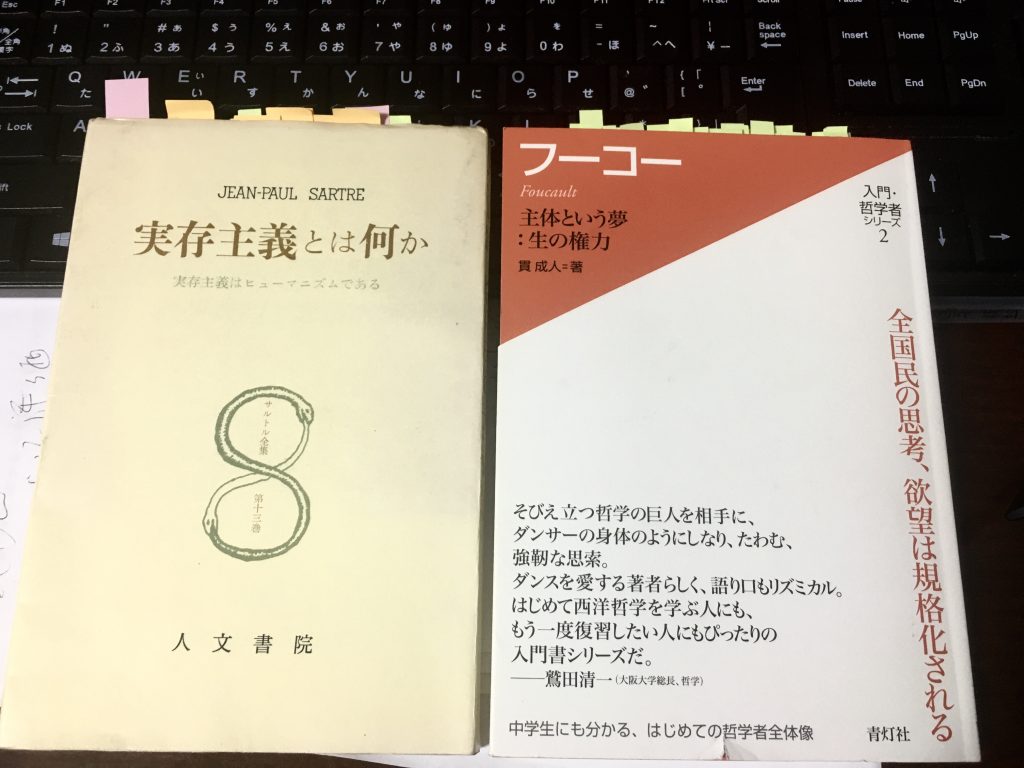

サルトルと言えば、学生時代に繰り返し読んだ一冊がある。「実存主義とは何か」人文書院のサルトル全集の13巻だ。あの頃どの書店にもクリーム色の背表紙がずらり並んでいたものだ。とっくの昔にそれは処分していたが、これも去年だったか神田で見かけ、買い求め帰っていた。先述した内田樹の構造主義入門書を読んでいたので、さらに構造主義を理解するためにはその批判対象であった実存主義を改めてなぞるのも悪くないはずと思ったからだ。

今回40年ぶりに通読し、なんとも言えない気持ちになった。たしかにそうだった。こう思い、こう信じていた。そして自分を奮い立たせていた。抑圧や拘束の明らかな感覚があり、それをなんとしても振り払うために、自身にあれかこれかの選択を課して地獄の底に滑り落ちまいと必死で堪えていたのだ。鮮烈な戦慄と解放の予感。そこにはもう跡形もない苛烈な燃焼の目くるめく刺激臭に酩酊させられるのである。

「実存が本質に先立つとは、この場合何を意味するのか。それは、人間はまず先に実存し、世界内で出会われ、世界内に不意に姿をあらわし、そのあとで定義されるものだということを意味するのである。実存主義の考える人間が定義不可能であるのは、人間は最初は何ものでもないからである。人間はあとになってはじめて人間になるのであり、人間はみずからがつくったところのものになるのである。このように、人間の本性は存在しない。その本性を考える神が存在しないからである。人間は、みずからそう考えるところのものであるのみならず、みずから望むところのものであり、実存してのちにみずから考えるところのもの、実存への飛躍ののちにみずから望むところのもの、であるにすぎない。人間はみずからつくるところのもの以外の何ものでもない。以上が実存主義の第一原理なのである。」

「すなわち人間はたえず自分自身のそとにあり、人間が人間を存在せしめるのは、自分自身を投企し、自分自身を自分のそとに失うことによってである。また一面、人間が存在しうるのは超越的目的を追求することによってである。人間はこの乗り越えであり、この乗り越えに関連してのみ対象を捉えるのであるから、この乗り越えの真中、核心にある。人間的世界、人間的主体性の世界以外に世界はない。人間を形成するものとしての超越ー神は超越的であるという意味においてではなく、乗り越えの意味においてのーと、人間は彼自身のなかにとざされているのでなく、人間的世界のなかにつねに現存しているという意味での主体性と、この二つのものの結合こそ、われわれが実存主義的ヒューマニズムと呼ぶものなのである。ヒューマニズムというわけは、われわれが人間にたいして、彼自身のほかに立法者のないこと、人間が彼自身を決定するのは孤独のなかにおいてであることを想起させるからであり、また人間がまさに人間として自己を実現するのは、自己のほうへ振り返ることによってではなく、ある解放、ある特殊な実現という一つの目的をつねに自己のそとに求めることによってであるからである。」

これは思想という以上にアジテーションである。今となってようやく明白で十分な精査が可能であり、また果たさねばならないように思われる。まぎれもない1968の荒い息遣いや叩き下ろす鉄パイプの幻影がぶれてそこに重なるからだ。敗北は容赦なく身ぐるみ剥奪し追放するが、捨て去るべきだったものと失ってはならなかったものを峻別して明かされねばならないはずだ。

苦の源泉を外に見て、鮮烈だが粗雑な肉体行動に任せるその旗印は「変革」である。たしかにサルトルの脅迫は生きる抗いを街頭の美しい暴動に引きずり出し消し去ったように見える。

ところでサルトルがこの「実存主義とは何か(原題は「実存主義はヒューマニズムである」)」という講演録を出版したのは1945年である。そしてレヴィ=ストロースが「野生の思考」で構造主義の狼煙を上げたのは1962年だ。その鋭い対立の最終的帰結が、1968年以降主体性神話の瓦解となるのではないか。

私は団塊世代のあとに当たる時代を生きてきた。それでも実存主義のまさしくアジテーションに騒ぐ心情を今でも感じることができる。それが70年代初頭に至る時代の空気だったからだし、その時代を私もまた十代でくぐったからだ。「うつむく青年」を思い出す。谷川俊太郎の詩だ。

「うつむく青年」

うつむいて

うつむくことで

君は私に問いかける

私が何に命を賭けているかを

よれよれのレインコートと

ポケットからはみ出したカレーパンと

まっすぐな矢のような魂と

それしか持ってない者の烈しさで

それしか持とうとしない者の気軽さで

うつむいて

うつむくことで

君は自分を主張する

君が何に命を賭けているかを

そる必要もないまばらな不精ひげと

子どものように細く汚れた首すじと

鉛よりも重い現在と

そんな形に自分で自分を追いつめて

そんな夢に自分で自分を組織して

うつむけば

うつむくことで

君は私に否という

否という君の言葉は聞こえないが

否という君の存在は私に見える

うつむいて

うつむくことで

君は生へと一歩踏み出す

初夏の陽はけやきの老樹に射していて

初夏の陽は君の頬にも射していて

君はそれに否とはいわない

— 谷川俊太郎

これはもちろん渦中にある本人の言葉ではない。外からピクチャレスクに描いた言葉に過ぎないが、このように「自分を追いつめて」「自分を組織した」青年群像がそのまま当時の「時代の空気」を醸成し、またそれを私もおのずから呼吸していたように思う。描かれるその佇まいは、自分を選択と行動に投げ込む、つまり実存主義を原理的に信仰する姿に思える。

そしてフランスでは68年五月革命の敗北に重なるようにポスト構造主義が出現し、実存主義を最後的に葬ったのだという。日本の場合はどうか。思想界のことはよくわからないが、しかしポストモダンの潮流が社会で耳目を引くまでには、ようやく83年浅田彰の「構造と力」の出版を待たねばならなかったのではないか。

それほどに挫折の傷跡は深く沈黙のほか残された道はなく、一方ではさらに抑えきれぬ復讐の情念が党派勢力によってふつふつと長く燃えたぎっていた。

たしかに今思えば、当時「国家権力と闘う」と呼号されていたように思うが、一方では生活を行政司法の権力作用に庇護されてもいたのだから、権力をただ直接具体的な暴力と捉えそれを「敵」として定めるのはいかにも不明瞭で混沌としている。その憤激は打算なくまたたとえ自己犠牲的であったとして、その世界認識はとても単純で粗かったのではないだろうか。驚くほど単純に敵を措定しているように思う。

先に「苦の源泉を外に見た」と書いたが、それはとても乱暴な理解だったのではないか。ベトナム戦に対しても正義の善玉ベトナムと無法の悪玉アメリカと見れば、とてもわかりやすいし、当時はそれを真実と受け止められたのだと思う。しかしこうした単純な善悪二分論が全体主義への道であることは今となれば明らかに思える。実存主義が優れた実践的人間哲学としてあったとしても、主体性による自由の獲得のための行動が単純な反米イデオローグに乗っかった運動、闘争への投企を掲げるのであれば、なるほどその限界は明白であったのかもしれない。

精査すればそもそも「人間は何者でもなく、主体性の責任において行動(投企)を通じて自分を作り上げるものだ」という実存主義の前提自体が誤りであることを構造主義は暴いた。もとより人間ははじめからあらゆる関係に組み込まれた構造の一部であった。だから発想も行動様式すらも自分のもののように思われても、はなから規定され与えられたものに過ぎない。つまり、実存主義のいう自由な主体などそもそもはじめからありえず、いかに体制システムを批判しようとも常に一方で打倒対象を支え加担する関係性から逃れられないのである。そうした世界や人間の成り立ち、有り様を構造主義は明らかに暴いたのだという。

ところで、そうしたお気楽とも独善ともいえる無邪気な正義にとどまることはなく、少なくとも日本の1968運動は一方で自らの「加担」を重要な課題にしてゆく。「内なる××と闘う」とは当時さかんに言われたことだし、これを毛沢東の「人民内部の矛盾」とか単に内部通牒のことと誤解するようなメンタリティであれば、むしろ救われたかもしれない。どこまでも悪を指弾し敵を追及するナイーブさで自身の荷担を問い、到頭「自己否定」というテーゼにまで至る。権力奪取、あるいはヘゲモニーの争奪を自己目的とする革命とはまったく関係がないし、より穏当な社会改良へとさえ結びつかない。確か「自己切開」を掲げた党派もあったと記憶する。もちろん「共産主義化」と称して粛々と同志殺害を重ねた山岳ベースも大きくは連なるのではないか。そのストイックな自己批判にもっとも似通っているのは、原罪に対する宗教的懺悔ではないかと思われる。もちろん神の許しなき罪の告解に救済はない。つまるところさらなる大罪である脱落、逃亡によってしか救われる道はないように思われる。これが、氷のような沈黙の時代を必要とした所以ではないか。

しかし、ここで特に注意を惹きつけられるのは「加担」の自覚から、そもそもの世界認識のあり方を問い直すフランス構造主義に近づくのではなく、自罰的な精神性へと水路づけられてしまったことだ。何か不吉な呪いのように日本人のDNAに組み込まれた集団自爆の精神回路を見る思いがする。これが変容して現在の日本社会にも深く巣食っているように思われ、寒々しい思いがする。

構造主義から、ポスト構造主義について私の理解も知識もほんのわずかでしかない。

しかし青灯社の「フーコー 主体という夢:生の権力」は中学生にも分かると銘打たれてある通りすこぶるわかりやすく、難解と言われる思想の全体像を実に生き生きと教えてくれる。「狂気」の歴史的誕生、時代の認識枠組み(エピステーメー)、規格化を強いる生の権力。いずれも「そもそも××とは何なのか」という初源の問いから展開された思想だ。理解するほどに、社会と自分自身の有り様や思考それらの隠されていたからくりが明瞭に暴かれ浮かび上がってくるのだ。その解放感はたとえようがない。日常に交わされる隠された前提に目が開かれると、それらが本当に「よくわかる」のである。

そして私は今、ポスト構造主義についていずれも新書版にすぎないが注文した数冊が届くのを待っている。レヴィ=ストロースの解説に構造主義をデータベース検索になぞらえる言説を見て、私はなんとも言いようもない落胆を覚えた。その落胆は希望の消失と言ってもいい。もはや何事もなしえないのかという決定的敗北の心情である。そしてデリダらはそうした構造主義が導いた絶望に対して脱構築を主唱したらしい。知りたい。それが楽しみでならない。

今回改めて実存主義を振り返り、団塊以下私たちの世代を含め、気づかぬままその呪縛に依然目隠しされているように思われた。たしかにそれはきっと人生や社会の局面を切り開いた成功体験もあったからだろう。ひと月ほど前、突然或る人から「主体性って、何?」と問われた。その人は臨床において社会構成主義を学ぶ人で、世代は私に近いが若い時代に哲学や社会思想に惹かれることはまったくなかったらしい。ひと通り主体性について私が語ると「それって、自己責任論にならない?」とその人は口を挟んだ。私はとても驚いた。たしかにそうだ。

若い人が団塊の世代を嫌う一つの理由に実存主義臭さがあるのではないか。そう思われるのだ。私は早々に脱落したが、それこそ社会の中で「自由な主体として(仕事・会社に)自己を投企して人生くぐって(出世し地位を得て)きた」のが典型的団塊世代かもしれない。そして若い人が社会の変革など想像の余地もなく、それこそ絶対的な構造に支配された無力感にはじめから幽閉されていると見るなら、その痛ましさにひどく心苦しい。

この文章の冒頭、生きるという「抗い」について書いた。勝利を目指す勇躍たる戦いではない。「抗い」は自身を殺そうと襲いかかるあらゆるものに対して、敗けまいと最後の力を振り絞る、自己の喚起だ。自身を武装解除して、殺そうとする相手の思うに任せ、一切を放棄して敗北の墓に身を投げることを決してしないことだ。生きるという孤独なたたかいだ。死ぬな。それだけだ。

だから、この文章はまだ上の句に過ぎない。決して幻想の主体性によってでなしに、生きるというたたかいのため、抗いのためにその思想が示すものを学び、改めてこの文章を継ぎたいと思うのである。