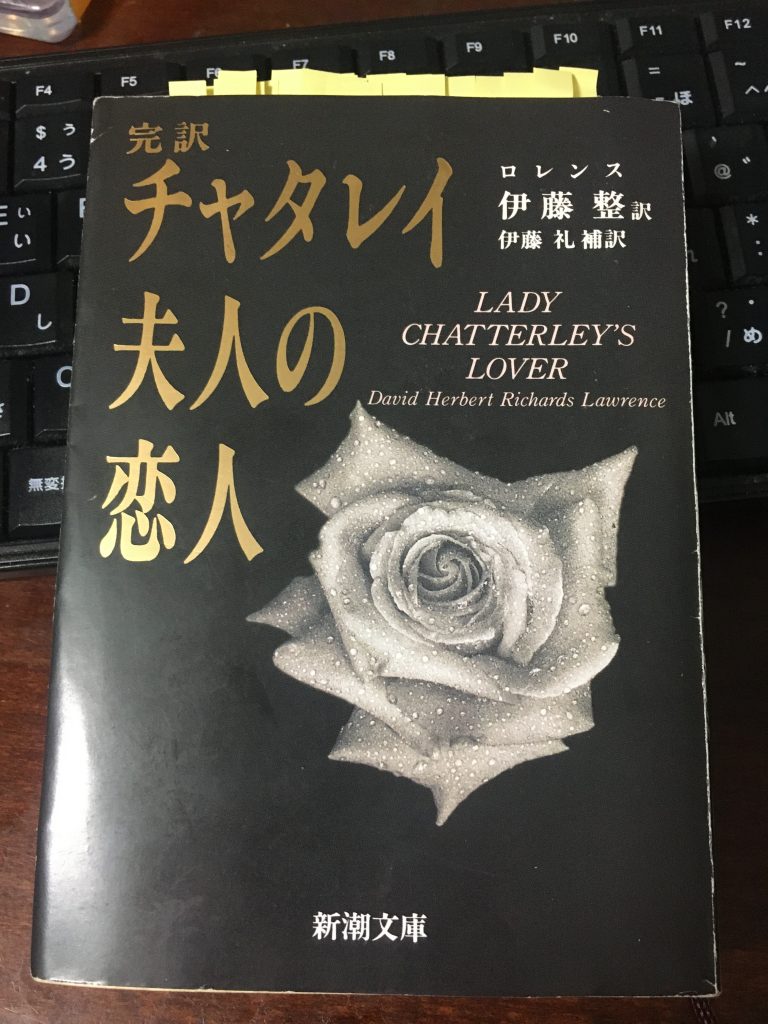

ロレンス「チャタレイ夫人の恋人」1928

冒頭、有閑貴族紳士たちが延々繰り広げる冗長で衒学的な議論は、当時の典型的な思想の一片が明瞭に語られており興味深くはあったが、(作家の意図通り)退屈に思われた。しかし、森番メラーズが現れてからは、ぐいぐいと物語に引き込まれ、文庫560頁だから約1000枚の長編を一気に二日で読了した。掛け値なしに面白かった。

ともかくロレンスの技量に舌を巻いた。無機質な家屋や町の情景もありありと目に浮かぶし、それぞれの場面の天候や気温もじかに感じる。また森の草むらの陰に咲く小さな花から、大きく空一面に広がる黒々とした雨雲が見えるようだし、ばしゃばしゃと音を立てて土を叩くどしゃ降りの生ぬるい夏の雨にまるで打たれているよう。薪をくべて燃え上がるオレンジ色の炎やぱちぱちと飛び散る火の粉。近づいたその熱さまでが伝わってくる。

それら外形のスケッチでありながら、その内部に脈々と息づく自然の生命力が漲っている。つまり、そうしたものに触れた人間の五感の微妙で精緻な動揺を知悉している描写なのだ。だから、そうした外界に触れた人間の感覚自体をも人間離れした詩的センスをフル動員して書き表している。

その筆力を以って、人間にとって深淵そのものである性を描くのである。これは誰も成し得なかったとんでもないひとつの境地だ。

完訳版なので行為場面の描写も丹念で明快だ。もちろんこの世に同じ波音がひとつとして無いように、メラーズとコリーの性行為場面も一回生起のものとしてすべて具体的に描き分けられている。考えれば当たり前のことだし、それが物語の大切な流れだ。戻らぬ時の流れの中で、互いに向かう二人の心情は小さく大きくそれぞれに変遷しているし、それだけでなく性は出会い頭から勝手な化学変化の生成を生じさせ、途絶や激流や切断や停止など予測不能な展開へと導くものだ。通常秘密にされ明かされることはない性にかかわる感覚や心情の変幻自在を知り抜いているからこそ、その筆致は読む者を知らず未踏の次元に連れ去る。そして決してその表現に余分な余剰や過剰はないのである。その筆に酔いはかけらもない。徹頭徹尾、生きる、生命(いのち)、自然、そして人間ということを極限まで尋ねる清潔な苦悩、求道の物語であり、その主題から一ミリもはみ出すことはないのである。

また、その行為さなかの感覚や心情の微妙な揺れを、女性自身の生理の場所からも描いているのだから驚嘆するほかない。

そして二人が、行為そのものではなく全裸でむつみ合う戯れの情景はため息が出るほど美しい。完訳版であるから、身体そのものの動作や接触、頬を寄せ、口をつけ、また性器をやさしくいじり、じゃれ合うスケッチは気が遠くなるほどあでやかで、清潔な官能にすっかり幻惑される。言葉がない。

しかし、その二人は貴族婦人と労働者階級という断裂を宿命としている。対幻想としての性愛そのものが、共同幻想としての階級意識と和解しようのない対立を出自としているのだ。二人でひとつの旅路に見えて、実はおのおのが別の歩みを強いられていることを隠さない。動揺もためらいも跳躍もそれぞれが個別に背負い、それはなかなか交わるものではないのだ。

そもそもはじめこの小説にロレンスが込めた主題はイギリスの階級社会そのものであったらしい。書き改めるほどにやがて性愛がその主題に躍り出たのだという。ロマンスを高揚させるための効果音として、その階級差を持ち出したわけでは決してない。それは、容赦ない階級意識への嫌悪と抗議が全編の底流を貫いていることからも自明である。

しかし彼は決して非人間的な貴族階級を断罪し、労働者階級を善良素朴と礼賛などしていない。たしかに彼は優位に立つ階級の不毛な精神論を唾棄し、一対の性が交わる肉体感覚の根源に宿る生命へ身を投げ出さんばかりの惜しみない賛美を捧げている。それはいかに社会が解放されようとも、それがそのまま人間の解放と同一視などできないことをとうに悟っているのだ。

だからそして、ここが彼の驚異的な作家的力量なのだが、人物の精神の動き、心情について、一度たりとも決して単純に言い切ってなどいないのだ。

たとえばこんな風だ。

彼女はもはや断念した。しかし同時に決して諦めることができないことを知っていた。

彼はそれを聞いて大声上げて心底驚いた。しかし実はずっと前から本当は知っていたが、認めたくなかったのだ。

彼女は安心して胸をなでおろした。そして恐ろしさにがたがたと震えだした。

ロレンスは人の心理を知り抜いている。両立するはずのない矛盾した心理の併存や交錯。また自覚の意識の有り様。故意と過失が重なったまま自分をも騙してしまう人間の否応ない狡猾さ。

その透徹した心理の描写は怖ろしいまでである。自覚の領域、無自覚の領域、さらには深層に属する無意識の領域まで詩人ロレンスの目は看破している。

その上で彼はコリーとメラーズという一対の男女が、生きることを波乱の中に希求して自然な肉体のいのちを生きようとする物語を描き切っている。驚異的だ。

性をめぐる作者の哲学思想をうんぬんするまでもない。ただ物語としてなんと魅力的なことか。性愛を恋愛から切り離し抑圧したために、自然な肉体の恋情までも立ち枯れさせ、人工麻薬的な性快楽がモンスター化した奇妙なこの国の時代にあって、この小説は発表当時とはまったく別な輝きで鋭く私たちに何かを示唆している。

私はこれまで裁判敗訴による削除版しかめくったことがなかった。今回、すでに広く出版されている完訳版を読み、こんな物語だったのかと圧倒された。ずいぶんと遠回りした気がする。

ところで初版は発禁を見越して私家版による出版だったのだという。納得する。