創作とリアリティ

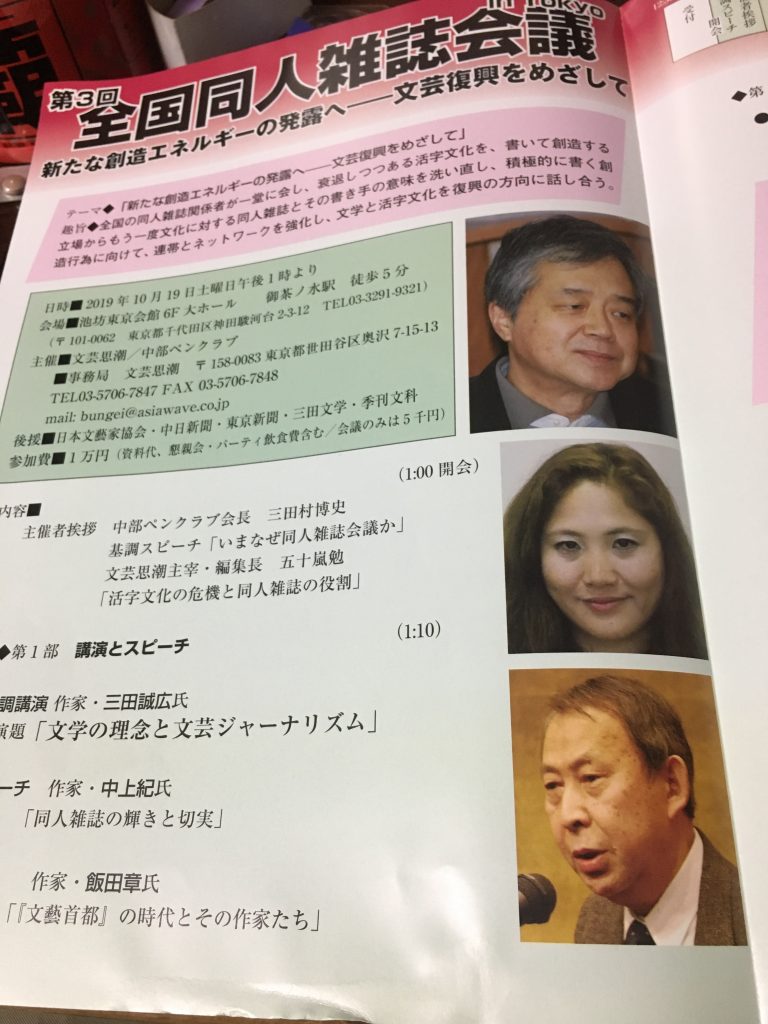

週末お茶の水で「第三回全国同人雑誌会議」が開催される。参加の予定である。

私は文芸同人誌に所属はしていないが主催の文芸思潮から案内があり、ちょうど同人グループを立ち上げたいと考えていたところなので参加することにした。

基調講演は三田誠広である。学生時代の一時期、彼の作品にどっぷりはまったことがある。有名ではないが「野辺送りの唄」にいたく感動し、彼のドストエフスキー評にも共感した。とても楽しみだ。

文芸思潮は私が五年前に受賞した銀華文学賞の主催でもある。受賞作は賞応募のために書いた私の初めての作品だった。それまでに書いたものは、ライターとして具体的に依頼された小説であったり、枚数かまわず書きたい衝動のまま書き上げたものだけだ。だから、受賞時は文学界隈のことにまったく無知で、また自覚も乏しかった。注目されると隠れる癖があるので、華やかな授賞式に出席したきり、チャンスをいただきながら逃走してしまった。ばかなことをしたと今では思う。

受賞の際に驚いたのは、私の作品が実話を元にした作品であると選考委員の作家の方々が信じ切っていたことだ。当時の選評を開いてみると「恐らく、実際にあったことなのだろう。その強みがある」「一言で言ってしまえば、死刑囚との関わりの記録の小説化である」等と断言してある。受賞のスピーチでも断ったが、作品は全くの創作である。死刑囚と元家裁調査官が語り合う拘置所の面会室がその舞台であるが、私は死刑囚はおろか受刑者と面会したこともなければ、また面会室に入ったことすら一度もない。そもそも舞台は京都であるが、京都拘置所で死刑など執行されない。苦心に苦心して心で世界を生み出し描いたのに、実話と扱われ「そんなに楽して書いたものではない」と憤慨したが、そこまでプロを翻弄できたのであれば本望とも思ったのを覚えている。

しかしこれは今でも悩みの種である。本気を出して人物を一人一人心の中に生み出し、生じる事件の情景の細部を思い描き、物語を産み出してゆくと、確かに私が書いたものはまるで実話のようだと自分でも気がつくようになってきた。小説を書き始めた頃、助言してくれていた或る出版社の友人は私の小説集の帯に「新たな現実小説(リアルノベル)の誕生!」というコピーを書いた。これではまるで実話をもとにした小説みたいじゃないか、と「リアルノベル」というルビは削ってもらった。

悔しい。架空の人物だが、私が書いた小説の人物たちは私にとって現実に生きている。どこにも存在しないが、私はその一人一人を友人や知人とまったく変わらぬ感覚で思い出し、語る言葉がよみがえって涙が込み上げたりする。繰り返すが、彼らは現実に存在はしない。出来事も起こってなどいない。それでも私には現実なのである。これを現実の体験を小説化したと受け止められるなら、その理解されなさが悔しいのである。

文芸思潮では応募した小説が実体験であると錯誤されても評価していただいたが、他はどうだろう。これは小説ではなくてむしろルポルタージュじゃないかと扱われたなら、目も当てられない。

このところ田中英光と三島由紀夫を並行して読んでいた。田中英光の私小説群を読むと、明らかに「書き方」が違うことがよくわかる。すでに素材はあるのだ。体験した素材をどう小説にするかという書き方だ。ゼロから物語を産み出す書き方とは明らかに違う。

最近は離れているが私はプログラマを長く稼業としていた。また頼まれればデザインもこなしたし、ライターでもあった。それらを並行して作業すると、実によくわかる。使用する脳みその部位がまったく違うのだ。プログラムはスポーツに似ている。根を詰めるとひどく疲れるがそれは爽快でもある。デザインはまったく違う。プログラムはその言語ソースを見ているが、ビジュアルを見ているわけではない。デザインはしっかりと視覚による感覚をフル稼働させており、頭働かす脳みその疲れとはまったく異なる。そしてライター仕事はむしろプログラムと近い。言葉をつなぎ合わせ構成し組み上げる。そして小説の創作。これはそれらとまったく違う。プログラムもデザインもライティングも、努力したり時間を掛ければ大概はなんとかなる世界だ。創作小説は違う。集中し汗して努力したり、ただやみくもに時間を掛けても、無駄である。それらとまったく違う作業が脳と心に必要なのである。言わばアクセスのためのチューニングであり、その精度のために体も心も調整する。

私小説を書くのと創作小説を書くのは使用する心の次元がまったく異なるのだ。それははっきり言える。創作はファンタジーであるが、リアルを現出させる営みである。リアルを現出させる道具に自分が成り切ること。そう思うのである。

だから三島のようなストーリーテラーとも距離を感ずる。そうした優れた物語の語り部に私は憧れるが、私はやはりリアルをファンタジーに出現させる、そうした物語しか書けない。これは現実や事実がファンタジーをはるかに凌駕すると心底思っているからなのかもしれない。

思い出すことがある。私は十代から文学によって生き延びてきた者だが自分が書くのは詩だけであった。小説は書けなかった。そして学生時代に一度ミニコミ誌にごく短い文章を書いたことがある。それは「青年三景」と題して、戦後の世界史的事件を体験している青年になり切って書いた文章だ。ソ連が侵攻したブタペストで一人ラジオに齧りつきNATOの支援を必死で待ち望んでいる青年。地方から訪れ天安門広場で毛主席の閲兵に感激したあとで北京市の闘争を目にする女性紅衛兵。ソ連国内と騙されたままバーツラフ広場に進軍してきたソ連戦車の中央アジア青年兵に語り訴えるプラハの学生。それらまったく小説とも思ったことすらなかったが、私の今の創作とルーツを同じくするように思う。

そして、ロールプレイである。心理療法、カウンセリングの鍛錬にロールプレイは必須であるが、私はクライエントになり切ることがとても得意であった。心理的解放感を味わうこともあれば、若い時分は尾を引いて現実の自分に戻りにくいこともあった。現場を離れたずっと後で、市民対象の或る相談員の研修で久しぶりにロールプレイをした際、あまりにリアルだと相手がドン引きして「俳優さんですか」と問われたこともあった。私が小説の登場人物を少しずつ作り上げてゆく作業はどこか似ている気がしている。

人物像を産み出してゆくのはこういう感じだ。まず小さな染みがアメーバのように動き出し、スライムが立ち上がるようにして、やがて人間の形に近づいてくる。その手足のバランス背格好や顔の輪郭がはっきりとしてくる。彼の家族は、過去は、地域は、心の鋳型は、と明らかにしてゆく。そうして歩き出した彼は彼女は声を発し語り出す。暴れたり、落ち込んだり、風呂にはいったり、恋人を抱いたり、子供と遊んだりし始める。彼らが出会い、巻き起こす事件を、私は叙述するのだ。他に私は小説の書き方を知らない。

その殻を破らねばと思う。いい破り方をしたいし、そのためには文学の同志や仲間が必要ではと感じている。私は三年間中島貞夫監督から脚本の指導を受けた。作品に対する具体的な指摘や助言は計り知れない財産となった。小説においても、体験したいのである。そのために、同人誌会議はきっといい呼びかけなのだと信じている。しっかりと目的意識を抱いて向かいたい。無駄にはしたくない。