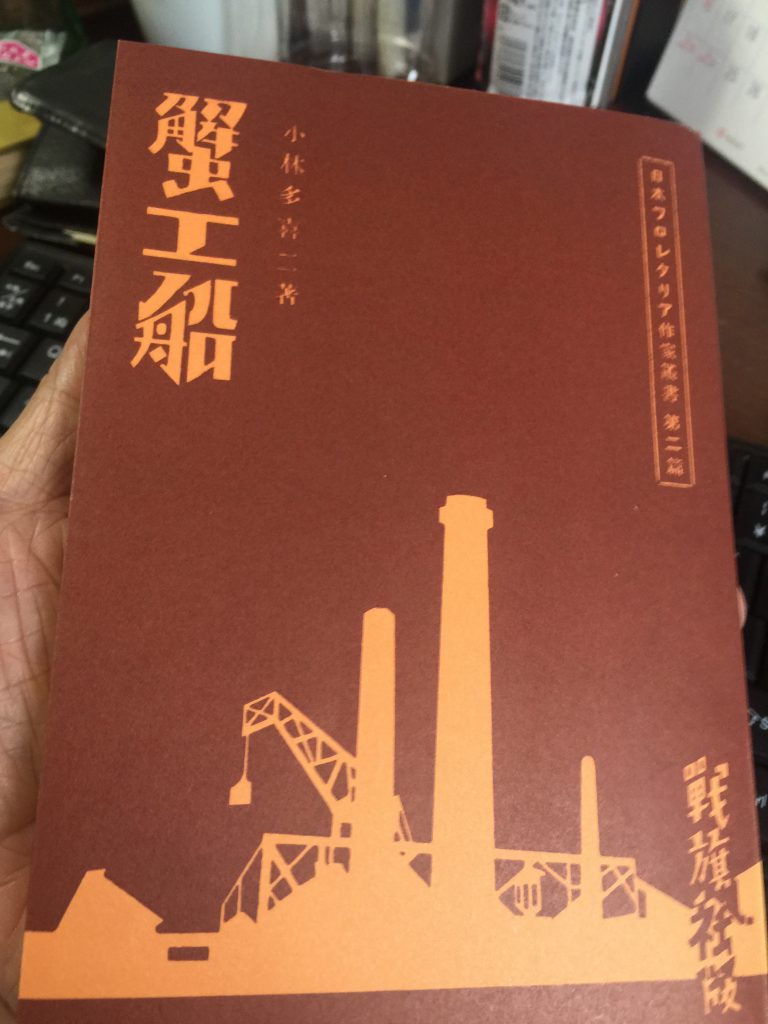

小林多喜二「蟹工船」1929

昨日、唐突に「蟹工船」の言葉を耳にした。何年前だったか、まるで幽霊船があらわれるみたいに「蟹工船」のブームが起きた。確か映画にもなったはずだ。平成に蟹工船が描けるわけもないからおそらく非正規雇用ブラック企業に煮え湯呑まされている層を想定して描いたのではないか。

「蟹工船」のモデルは博愛丸らしい。船長たちが船員らへの暴力等で起訴されている。博愛丸の事件については平凡社「日本残酷物語」の近代をテーマとする巻に詳述がある。同じ章で取り上げられているのは、タコ部屋、集治監(刑務所の前身)、炭鉱夫等である。明治大正から昭和戦前期の今となっては信じられないすさまじくまさに塗炭の労働現場だ。別の章では女工について、多く頁を割いている。こちらは過酷といっても足りず言葉がない。男たちの荒くれた血と汗と生臭い体臭の世界ではない。ほとんどが十代の遠く農村から狩り集められた少女たちの暴力的監禁下の終夜労働による虚しいほどにあっけない人間使い捨ての実態だ。当時は日本における工場労働者人口は男性よりはるかに女性(つまり少女ら)が多い。労働者というイメージではない。政府による調査記録があるが、少女らに対する工場側からの虐待はまさに人格なき労働力としての扱いそのものである。やがて工場法が制定の経緯が描かれるが実態は骨抜きザル法だ。それでも、そもそも法制の存在しない世界に「規範システム」が導入される意義は大きい。「規範システム」が存在しない場では、結局人治社会なので、トップ或いは上役が「いい人か、どうか」ですべてが決定される。どんなに「いい上役」が善政を敷いても、「悪い上役」がやってくればそれまでの運用はすべて上書き消去され、新たな悪政がその日から始まるというわけだ。前近代的な無法社会である。つまり、システムではなく人がその組織を運営している。前近代的な感性ではそれを「人間的」と感じるところが味噌である。だから、組織が自己改革して成長発展する機会がない。上が変わればすべて変わるのであるから、無駄なのだ。どのような人がそのポストに就こうとも、組織目的の実現のため最大効果を発するためには、どのようなシステム(規範)がよいか、検討を重ね実践し検証重ね、システムをどこまでも改善して行く。そのような機会がないのだ。

蟹工船はそうした前近代の規範システム不在の組織の悲劇を描いたものだ。

毛沢東の死後、80年頃だったと思うが、「北京の春」と呼ばれた中国における開放ムードの時期があった。中国のことであるから、自然発生性というより党内の闘争が背景にあったと思われるが、タブーであった毛沢東批判の壁新聞など貼られた。その際に一躍有名となった民主化運動の理論家が先年亡命先のアメリカでなくなった魏京生だ。彼が当時掲げ訴えたのが「民主と法制」であった。民主はわかるが、「法制」とはどういうことか。その論文だけでは当時あまりピンと来なかった。今となっては自明だ。それはつまり中国社会における法治の欠落を悲痛にも糾弾していたのだ。法治の欠落はつまり権限を人が握る「人治」である。法の内容の検討は優れて重要であり、それを行う国会を単なる政局、政治的抗争の場にする独善は愚かしい。しかし、そもそもが「法制」よりも「人治」が優先されている場も少なくないことはきちんと押さえたい。現在も中国は依然「法制」には遠いのではないか。日本だってどうだか。

蟹工船の息苦しい呻きや咆哮は途切れず現代も続いている。