Happy Christmas

まもなくクリスマスだ。 そう思っても、何か華やぎ浮き立つ心持ちからは遠い。それはただ私の心情だけでなく、街角や店先にもクリスマスぽさが薄い気がする。気温のせいもあるかもしれない。白い息とポインセチアの緑と赤。クリスマスソング。それはやはり人...

|

|

| |||||||||||||||||||||

まもなくクリスマスだ。 そう思っても、何か華やぎ浮き立つ心持ちからは遠い。それはただ私の心情だけでなく、街角や店先にもクリスマスぽさが薄い気がする。気温のせいもあるかもしれない。白い息とポインセチアの緑と赤。クリスマスソング。それはやはり人...

気になるニュース記事を見た。それは、ある有名な元AV女優が妊娠したことについてだ。その女優は中国で大変な人気を博しており、中国で知られる日本人として五本の指に入るとまで言われている。その記事は、女優妊娠についての日中での反応の相違について報...

「一億一心が、私共がいるばっかりに、一億二心となる不始末。まったくどなた様にも申訳ない次第」 金子光晴が戦時中に発表のあてもなく、ひそかに書き溜めていた詩の一節だ。不貞腐れた拗ね者の風だが、軍に召集を受けた息子を徴集から逃れさせようとする身...

昨年の定期公演で私の小説「航路」を舞台化して上演されたのが、劇団男魂(メンソウル)である。 初めにお会いしたのが、座長杉本凌士さんが脚本演出された舞台を拝見したときだ。MAXのNANAさん主演で脇を少女たちが演じる舞台はとてもみずみずしく感...

今年は、1968年から50年である。BSで「1968 激動の時代」というドキュメンタリー番組が前後編二夜連続で放送されはしたが、「あれから50年」ということがさほど社会的に関心を集めたとは言い難い。 そのドキュメンタリーでは、切れぎれのエピ...

昨日、滋賀県文学祭という催しに出席した。今年度の滋賀県文芸出版賞を受賞し、その授賞式があったからだ。参加は初めだったので、興味津々出掛けた。 それはひとつの風景であり光景であった。ところで私は湖東の景観をとても愛するが、受賞式の情景はそのま...

こういうタイトルの本はまず敬遠する。コンビニに並んだこの類のお手軽本は大方「わかった気になる」だけで、本当は全然わからない。というか、つまり「わかった気になる」という一点でダメだ。物事は、わかれば一方でわからない部分が浮上し、もっとわかりた...

昨日、唐突に「蟹工船」の言葉を耳にした。何年前だったか、まるで幽霊船があらわれるみたいに「蟹工船」のブームが起きた。確か映画にもなったはずだ。平成に蟹工船が描けるわけもないからおそらく非正規雇用ブラック企業に煮え湯呑まされている層を想定して...

天保近江一揆について、関係者の子孫等への聞き取りも行っている著書があると知り入手した。著者は宇野宗佑。あの宇野宗佑、三本指三十万の宇野宗佑であるw。そういえば滋賀県出身だ。総理就任時、趣味人と紹介され確かテレビでピアノを披露していたのを記憶...

「とても面白かった」と、女性から勧められた。その人から映画を勧められることなど滅多になかったので、それならと見てみることにした。 大竹しのぶが主演だ。つい先日、太田光との対談番組を見たばかり。二人の対話、とても面白かった。実は太田光、高校生...

江戸後期に起こった天保近江一揆について「近江大一揆」(松好貞夫1962)「天保の義民」(加藤徳夫2002)「燃える近江」(野洲町立歴史民俗資料館1992)を読んだが、それらが参照した元の文献に当たってみたくなった。押し寄せた農民4万とはやは...

「フランス文学と愛」読了。同時にいろいろなもの並行して読むので、ずいぶん時間かかったのだが、新書とは思えないほど重厚な読み応え。読んでよかった。その時代らしく「愛」についての社会意識と文学作品が絡み合う鮮やかなクロニクル。面白かった。 つま...

#MeToo運動を題材とした海外ドキュメンタリー番組を見た。昨年、ハリウッドの有力プロデューサーが積年重ねていたセクハラ、レイプを被害者自身が告発する運動の発端からその経緯、波及について、インタビューで構成した見応えのある番組だ。 私は男性...

人によるものなのだろうか。私の場合は、という話に過ぎないのかもしれない。携えて生まれきた人生のテーマはすでに十代において明らかにされている。重ねる夥しい日々の中で周囲をめぐり逃れては引き戻され、深まろうとしては浮かび上がり、澄み切るかと思え...

溝口健二の映画「近松物語」から、原作の近松門左衛門「大経師昔暦」を読み、さらに同じ事件を題材に小説化した井原西鶴の「好色五人女巻三」まで読み進めた。作家の微妙な物語のアレンジに注目すると、現代とは異なる江戸時代における大衆の恋愛観や性(行為...

それは私がたまたま目にして来なかっただけで、すでにたくさん指摘されてきたことなのだろうか。ジョンレノンはヨーコと描くパフォーマンスを、ゲンズブールとバーキンになぞらえていたのかも知れない。ほぼ同時期のようだが、先鋭的な男女二人のパフォーマン...

まもなく、11月だ。もう12月が目の前である。 この歳になっても、12月と聞くだけで心が何かワクワクと弾むのを覚える。それは子供時分から、変わらない。 誕生日があるせいだろうか。クリスマスや冬休みが楽しみだったのだろうか。はっきりとその心浮...

溝口健二監督の映画「近松物語」に強く心動かされ、その原作である近松門左衛門の人形浄瑠璃「大経師昔暦」を読んだ感想を先に書いた。しかし思うところをうまく書き言葉にできないところが多かった。さらに、同じ実際の事件を題材とした井原西鶴の手による小...

私は手錠をかけられたことがある。そう言うと、決まって学生時代ですかと尋ねられるのだが、違う。16歳のときだ。 やってきた署員たちに手錠を両手にかけられ、パトカーの助手席に座らされた。手錠をかける際警察官は、「悪いけど、規則だから」という趣旨...

まもなく11月となる。紅葉のシーズンだ。 九州にいる頃は、秋という季節をしみじみと味わったことはなかったのかもしれない。鹿児島の森の赤い葉や黄色の枯葉を思い出せない。それはもちろん当時の私の精神性の問題だ。それよりも台風の記憶の方が鮮烈で今...

バカだなあ。自分で思う。寝込んでいた布団から這い出し、週に一度のお勤めに行ったところ。1日間違えていた。orz(👈若い人これ知らないらしい)明日また出直しである。歳のせいか。いや、もともとが呆けているところに加齢で呆けが二乗になったうえに寝...

少し前、「秋の茂造まつりin守山」という催しに出かけた。守山とは滋賀県の守山市で、茂造とは吉本新喜劇の辻本茂雄演じる「茂造爺さん」のことだ。 こういった舞台をじかに見るのは初めてだった。一度吉本の舞台見てみたいなとぼんやり思ってはいたが機会...

横になったまま身体を動かすのも難儀で、ただ寝るほかない状態から、徐々に体調も回復してきた。注文していた古書が届き、横臥したまま頁をめくった。 岩波新書「天保の義民」と鳥影社の「近江大一揆」、いずれも天保年間に甲賀野洲一帯で起こった一揆につい...

酷く喉をやられ寝込んでいた。信じられないほど、爆睡したのだが、何度も明細な夢を見た。長くリアルな余韻が残る夢だ。 それはキリスト教の学校であった。学友は年齢も様々で男性もあれば女性もある。信仰を基いとした一般教育機関ではなく、信仰を学び体得...

昨年の劇団メンソウル定期公演「航路」を収録したDVDが届いた。楽しみにしていたので、早速に観た。やはり素晴らしい。感動した。 もともと原作は或る施設の教材として書いたものなので、くどくどとした説明や説教臭さが鼻につく。しかし、それを補って余...

NHKの100分de名著、先日「フランケンシュタイン」の四回シリーズをまとめて見た。 以前、映画「フランケンシュタイン」を見てとても面白く、その感想をここに書いた。そのとき娘から原作小説の方がずっと面白いよとLINEが来たのだが、スルーして...

反感や嫌悪。あいつは嫌いだ。どうにも虫が好かん。むかつく。最初から気にくわなかった。いらいらする。顔も見たくない。 理由ははっきりしている。あいつは左翼だ。あいつは右翼だ。あいつは役人だ。あいつは商売人だ。あいつは高卒だ。あいつは大卒だ。あ...

今月始め、次は或るテーマで小説を書こうと思い立ち、図書館に通っては書庫からテーマに関連する本を出してもらい、また新たに分かった関係書を書庫から出してもらっては家に帰る。そして手元に置く本とすぐに返す本を選別しては、そのうちあれこれ読了し、ま...

溝口の近松物語があまりに良かったので図書館から借りて近松を読んでいる。もちろん、そのままの本文では、高校時代授業サボりまくって教科書も持っていなかった僕には意味不明な箇所多すぎて読めやしない。上段に用語の解説、下段に口語訳と三段構えを上下目...

仙谷由人が死去したと報じられた。 その名を聞いて思い出したのは、自衛隊のことを「暴力装置」と呼び、国会で問題となったことだ。当時野党だった自民党の確か片山さつきあたりが隊員やその家族を愚弄する発言と大反発した。 暴力装置という概念を国会議員...

もう10月だけれど、夏の終わりを思い出して噛み締めたくもなる。だって、慌ただしかったものな。あのきりきりと胸痛む夏の終わりはこんなに擦り切れて鈍麻した精神には遠い過去だ。 今若い時分を思い起こすのは、なにひとつ分かってはもらえなかったという...

もう10月。地震だ、酷暑だ、台風だ。そして雨だ、また台風だ。そう言っている間に、朝夕すっかり肌寒い。当たり前だ。もう10月。もう10月なのだから。 昨日、東京から帰ってきた。日曜から木曜までだから、五日間東京にいたことになる。最後の夜、劇団...

「浪華悲歌」と書いておおさかエレジーと読む。 主役は山田五十鈴。おばあさんの姿しか知らなかったが、さすが美しく演技派だ。 製薬会社の電話交換手あや子は、会社の金を使い込み弁済を迫られている父の甲斐性のなさに呆れて父と喧嘩して家を飛び出し会社...

「瀧の白糸」 サイレント時代の溝口健二映画の名作。売れっ子の「水芸(と言ってもわからないか)の太夫(これまたわからんやろな〜)」つまり英訳 the water magician である滝の白糸、本名水島友の悲恋物語。友は一目惚れした士族青年...

内田樹の「映画の構造分析」家の本棚にあったので、ペラとめくって読むととても面白そう。部屋に持ち込みゆっくりと読んだ。少しずつ時間をかけて読み、今日ようやく読み終えた。とても面白かった。 映画評の書籍の類は、単に映画紹介ということ以上に評者の...

安藤サクラの凄まじさに圧倒された。Wikiによると、こうある。「だらしない女性の役を演じるときは、『女優さんが汚い役を演じている』と思われるのが嫌で、本当に汚くだらしない人間になろうと心がけるが、そのために歯をガタガタにしようとした際には歯...

「14の夜」と「そうして私たちはプールに金魚を」。いずれも主人公たちは中学三年生だ。「14-」が、何者でもないさえない男子四人のグループ。「そうして-」も同じくらいどこにでもいる女子四人だ。「14-」は1987年がその舞台で、「そうして-」...

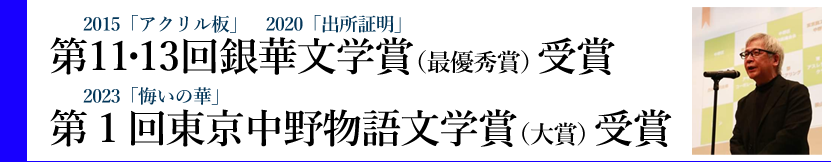

原浩一郎というのはペンネームだ。三年前、応募した小説が賞を取り掲載されることになり、慌てて新たに名を決めてその名を編集長にお願いした。名前に意味はない。適当だ。以前まだ30代のとき、新聞に記事が掲載され、ラジオ番組にも呼ばれ、青年会議所で講...

夏に取材を受けたとき、読者にとっての作品の意味について問われた。私が書いた作品を読むことにどのような意義があるのか、というのだ。また、作品で何を伝えたいかとさかんに尋ねられた。なんとかよい新聞記事にしようと苦心されたわけだ。しかし、だ。それ...

ようやく小説128枚書き終えた。あと一週間で推敲。いつものとおり、ぎりぎり瀬戸際執筆。9月はこれ一本だけだ。8月は、90枚の脚本と50枚の小説を書き上げ、50枚の脚本初稿を上げた。月末頃はかなりおかしな精神になっていた。ある種のトランス状態...

「近松物語」を観た。短い間に二回も見た。近松門左衛門の浄瑠璃「大経師昔暦」の溝口健二監督による映画化である。素晴らしかった。とても深く強い感銘を受けた。 ちょうどその前に新藤兼人によるドキュメンタリー映画「ある映画監督の生涯-溝口健二」を見...

困った。10/14劇団メンソウル定期公演を観に東京へ行く予定だったが、ちょうどこの日京都国際映画祭で中島監督の「多十郎殉愛記」がプレミア上映されることになった。先日、シナリオ塾で監督と脚本家の谷さんから聞き、その場で気軽に「行きますよ!」と...

この夏は「ジュラシックワールド」「ミッションインポッシブル」も映画館で見たが、特に何かを思うということもなかった。くさしているわけではない。面白かった。しかし、考えを巡らせ想いを馳せて何かを書こうという気にはさせてくれない。 で、また古い映...

初めに聞いたのは先月の頭だ。実際に東京の劇場ですでに観たという人と、噂を聞いており是非観るつもりだという人から話を聞いた。そのとき私はその映画をまったく知らなかったのだが、二人の興奮した話ぶりと語るその内容から、それなら必ず見るぞ、と私も即...

映画「透明人間」1933 透明人間という言葉はこの映画より前にも日本にあったのだろうか。原題は the invisible man「見えない人」だから、「透明人間」というのはいかにもナイスな邦訳なのだと思う。 「フランケンシュタイン」同様、...

先日テレビで映画「銀魂」を観た。上映当時特に関心を抱いたわけではない。よくある人気連載漫画の映画版のひとつという印象に過ぎなかった。ネット記事で橋本環奈の振り切ったコメディエンヌ振りが賞賛されていたのを覚えている程度だ。その続編の上映に併せ...

盆を過ぎ、八月も下旬となった。猛暑とか酷暑とかいう表現は耳慣れていたが、今夏の「危険な暑さ」という言い方を聞いたのは初めてでなかったか。災害としての暑さという認識は正確に理解するまでなかなか時間がかかった。 ようやくしのぎやすくなった。昨日...

近江天保一揆について調べ始めている。きっかけは道で偶然見かけた「天保義民碑」。義民とあるから一揆関連のことと推察はしたが、恥ずかしながら近江天保一揆のことは知らなかった。 一揆というとやはりステレオタイプな印象がつい先立つ。圧政に困窮する哀...

夢を持とう。 という言葉を目にすることがある。例えば、若者へのメッセージとか。 それはつまり「今の若者は夢を持っていない」という認識が前提としてあり、「それでいいのか」という幾分かの不満であるとか「かわいそうだ」と憐み残念に思う心情とかがあ...

昨日、イオンの中にある大きなリサイクルショップで、突然店内に流れる Like a rolling stone に気づき驚いた。フジロックに出演したBob Dylanの映像がyoutubeにもアップされている。あの賞のせいで、いくらか話題とな...

そのタイトルははるか昔子供の頃、テレビドラマとして耳馴染んでいる。きちんと見た記憶はないが、冒頭のキャッチーなナレーションが印象に残っている。当時はそういうアメリカ製のドラマが広く日本の家庭に浸透していた。ベトナム戦が泥沼化する以前の明るく...

じりじりと蝉の声が幾重にも重なって響くようになれば、もう夕暮れのひぐらしに夏が終わる寂寥を早くも思い浮かべ悲観する。例えば連なる休みが始まったばかりなのに、まもなく休みは終わりなのだと何もできなくなるように。その、早すぎる諦めの心癖はいつか...

人は必ず死ぬ。 そう書くと、何か暗く不吉な禁忌に触れてしまったかのような奇妙な気配が漂う。しかし、これはまぎれもない事実である。誰もが知っている動かしがたい厳然たる事実である。 昨夜、死刑となる夢を観た。そうした状況を夢に見たということがこ...

映画「砂の器」の構成は普通ではない。警察捜査会議の席上で担当刑事がすべての事情背景を語り、その真相が明らかとなる。これは定番のスタイル(以後この様式が模倣され定番となったのかもしれない)だが、驚くのはその長さだ。約二時間半の映画の内、捜査会...

久しぶりに見た。90年代がよみがえる。 とても好きな映画。映像もいい。小嶺麗奈もいい。バイクもいい。音楽もいい。男女とも高校の制服がいい。 映画のいわゆる評価は高くないはず。石井聰亙の作品紹介ではいつも脇へ追いやられている。それでもそんなこ...

エル ELLE 2016 圧巻。とても面白く見応えがあった。パルムドール獲得はならなかったが、カンヌで極めて高評価を得たというのも納得。主演女優がとにかく凄いし、脇の俳優も実に上手い。ステレオタイプでないユニーク(唯一)なその人を完璧に演じ...

「狂った夜 La notte brava」 1959年 イタリア映画。脚本がパゾリーニ。画面はネオリアリスモの延長上で砂埃と戦後退廃が漂っている。描かれる青年群像はまさに刹那的な虚無そのもの。大きなコンバーチブルカーに飛び乗って夜の街を疾走...

脚本家橋本忍死去。 「生きる」 「七人の侍」 「砂の器」 その膨大な作品群の中、この三タイトルを挙げただけでもう圧倒的である。日本映画史に屹立する巨大な金字塔。作品の放つ強烈な閃光は時代や国家を超え、比類ない。 テレビ時代以前の日本映画作品...

「姿三四郎」 黒澤明、1943年の初監督作品、戦中のヒット作である。現代から見れば日本映画黎明期となるし、CGや高度な特撮技術を見慣れた目には、画面は褪せたモノクロで古臭く、三四郎と宿敵との勝負場面もただじっと対峙するだけで、対戦相手を一撃...

私の書いたある長い小説について、友人と語り合った。彼は刑事司法の現場で心理専門家として日々臨床に当たっている。信頼している現場専門職の一人である。 小説の読み方は千差万別である。彼と話していて心地よくまた得難いと思うのは、彼が小説を具体的な...

「日本残酷物語」。前にも書いたが、宮本常一他監修による社会学の歴史的名著である。 1から5巻までを入手したので、関心のままに章ごとに読んでいる。このところは第5巻近代の暗黒を集中的にめくっているのだが、本当に興味深い。数値的なデータで総体の...

「ハンソロ」を早速観た。 前回のスターウォーズ作品「最後のジェダイ」を観て、正直なところがっかりした。もともと私が映画「スターウォーズ」に惹かれていた要素がことごとく裏切られたからだ。たとえば、人間や地球が宇宙の中でごく一部を占めるだけの ...

8日からちょうど2週間、色々な人と出会った。面白かった。気持ちのいい出会いは掛け値なしにうれしい。市井の人々だ。その輝きはそれぞれとても魅力的だった。どんな地位肩書や経歴よりも、ただその人の醸し出す気配は正直で嘘がない。やはりそうだ。そうい...

午前十時の映画祭、いよいよ黒澤映画が始まった。皮切りは「用心棒」だ。早速出かけた。感想は言うまでもない。ただただ、満喫。映画館で観たのは、もう二十年以上前に神戸で見た切りだ。やはり黒澤は映画館がいい。 とは言っても、午前十時の映画祭、今年の...

題名はえぐいが、日本社会の辺境、底辺あるいは被虐の地域人々を記録した社会調査の歴史的名著。 宮本常一や谷川健一が監修。1巻のみ、平凡社ライブラリーの復刻版で読んでいたが、念願の5巻をようやく入手。教科書に記されている支配者列伝としての歴史で...

中公新書の「高校紛争」を読んでから、十代精神の清冽な冷気の森を彷徨している。 併せて注文していた三一版「高校生は反逆する」も届いた。はじめに読んだのは高校時代だ。中に掲載されている高校新聞の論説が社会思想から哲学さらに文学へと網羅しておりそ...

「高校紛争」中公新書、読了。 創作作品化できそう。強烈な心的刺激を受ける。ずっとずっと念願だった、10代の物語。後景だけ京都左京にして、2011年の隣県のH高校をモデルに舞台として、1974甲南高校を描き出す。1974と2011を結びつけら...

面白かった。 2012年だったと思うが、若い友人から「ソードアートオンライン」というとても面白いアニメがあると聞いた。さらに聞くと、それは「ゲーム世界の中での物語」らしいことだけは理解できたが、それ以上に何も理解できずつくづく年齢を感じた。...

「カクレキリシタンの実像」読了。先に書いた「党派性」についてのとても良い事例だった。もちろんそれは「はからずも」ということ。著者は意図などしていないし、自他(カトリックと隠れキリシタン双方)を「客観的」に見ていると自ら認識しているし、また懸...

安かったので勉強用に入手。邦画名作脚本を多数にわたり収録。古い映画はレンタルで扱っていないし、ネットに上がっているのもあるにはあるが、圧倒的に少ない。残念。しかしシナリオ片手に映画を見るのは楽しい。常々、シナリオだけで映像が見えたらと思って...

アフターザレッドは一晩で読み上げた。山本直樹のレッドの続き見たくなったが、もう連赤ものはこのあたりでいい。ポルポトクメールルージュについては、かなり以前に虐殺拠点となった強制収容所S21のドキュメント(被害者サバイバ、加害者)映像を見て強い...

村上春樹が「オープンシステムとクローズドシステムの闘い」というとき、「クローズドシステム」とは極端な場合、外に対して「排外」「排斥」を標榜する排他主義であり、緩やかな表れとしては、自分につながる属性を例えばことさらに優れていると誇示し愛着す...

村上春樹の文章について、以前カポーティの項でここに書いた。どうにもうまく表現できず、「あの奇妙な乾いて無機質な、そう、騙し絵のような何かバランスや構造の転倒して倒錯した、暗号のような文章」と記した。苦手と書いたが、それは文章に触れて沸き起こ...

巧みな演出考える自由奪う アーロン・ジェロー(イエール大学教授 日本映画史) トランプ政権が報道の自由をおびやかしフェイクニュースが蔓延する中、メディアリテラシーの重要性が高まっている。映画でも、観客が画面の中から何が重要なのかを...

宝生流「通小町」 観阿弥作。「卒塔婆小町」の問答からの展開がとても好きで、「通小町」のあらすじは観劇するまであまりピンと来なかった。タイトルに引きずられ「小町」がシテで「深草少将」がワキと思い込んでいたせいだ。 これは「深草少将」の恨み物語...

メリルストリープは、やはりメリルストリープ。そしてトムハンクス。 二人とも腰回りがぐっと太くなっているのに、醸し出す深みはさらにさらに圧倒的だ。 かきたてられた。

とても見ごたえがあった。佐藤浩市は頭抜けている。 永瀬も比類ない。以下、主役級ベテラン俳優陣がそれぞれ本気を出している。 よかった。 ただ、警察組織に対抗するヒステリックな記者達-その中心は瑛太なのだが-は単なる悪役として描かれていた。主人...

ドキュメンタリー映画「何を怖れる-フェミニズムを生きた女たち-」 久しぶりに「何を怖れる」を観た。 いつ見ても強く深く心動かされる。 90年代初頭だったのではないかと思うが、田中美津の「いのちの女たちへ」を読んだ時の衝撃は今でも残っている。...

ヘップバーンのものが有名なようだが、これは1936年版。 ストーリーはシンプルと感じるが、これは悲恋もののスタンダードを形作ったものだからだろう。原題のマイヤーリンクはそもそも元となった「マイヤーリンク事件」から由来する。舞台は栄華を誇った...

二日で読了。鈴木邦男だったか、連合赤軍事件はのちに天誅組蜂起になぞらえられるだろうとあった。熊野山中を敗走し惨殺されていった天誅組と浅間山中を彷徨した連赤を重ね合わせているのだ。それは新右翼サイドからの連赤に対する意外な指摘だった。ならば、...

異世界に迷い込み、成長課題を果たして帰還する、これは「千と千尋–」ではないか、と最初思った。 面白かった。ここまでアメリカが「ファミリー」に執着するのは、最後の寄る辺としての価値を「血筋」に求めるという「結論」と、逆説的に家族の...

とても面白かった。座談の隣で話を聞いているような感覚。編集者も言葉の切り取りや表現がうまい。 思想については上野千鶴子の論考を敷衍している印象でそれほど新しい衝撃はなかったが、また改めて「塩酸で顔洗って出直せ」と促される感じ。 それとは別に...

描く対象は人間であり生である。そしてどのような人間を、どのような人生を描くか、というテーマの選定が、すでに「事態」と「受け止め」という別物の要素が巧妙に絡み合って混乱を生じさせる。外界の事態に対する内界による受け止めつまり認識の有り様はまさ...

Jクルーゾー「情婦マノン」(1949) ベネチア映画祭グランプリ作品でそのタイトルはずいぶん目にしていたし、「恐怖の報酬」のクルーゾー監督の作だから期待するなというほうが無理。映画としては「恐怖–」の方がはるかによく物語を作り込...

サイレント映画。1923年だから日本はまだ昭和にすら入っていない。大正時代だ。古! 西部史劇の原点とされる。連なる幌馬車の100台の隊列が進むのは砂漠であり、渓谷であり、また雪原だ。そこにさまざまな人間ドラマが織りなされる、行程3200キロ...

zero gravity captain pthillips 先週だったか、BSで続けて見たのだが、いずれも究極の危機場面に陥ってから脱出するまでを追うという単純な筋立て。二本とも、切迫した緊迫感が全編に漲りすっかり感情移入させられ、文字通...

出町座でようやく見ることができた。 よかった。面白かった! 語る言葉が秀逸。僕には100年かかってもこういうものは作れないと思う。 喜劇に憧れる。 喜劇にはすべては込められる。素晴らしい。 フレディは劇団メンソウルの仲田さん。登場するだけで...

ノーベル賞を受賞した天才数学者の伝記映画と紹介されているが、物語の軸は統合失調症による「幻視次元」と「現実」と間の揺れ動きである。幻聴が言わば単なる空想的な音声でなく、ひとつの統合された人格を持つ見えざる人の語る言葉であるのと同様に、幻視は...

あれはいったい何だったんだろう。 思わず心で何度もそうつぶやいてしまう過去の出来事。 連なる日々、いわばその時代。 ドキュメンタリー映画「パルチザン前史」をAMAZONで購入した。 以前、VHSで所有していたが、かなり前にヤフオクで売り飛ば...

師弟関係がテーマということになるのだろう。或いはほぼ同義だが、成功に憑かれた青年のその特殊な技能習得のための過酷な道筋、とでも。 助演男優賞などアカデミー部門賞に輝いている。映画館で予告編を観たため記憶に残っていた。物語にはさすがに引き込ま...

「市民ケーン」 名画として評価はとても高いが、正直言ってあまりピンとこない。以前冒頭で観るのをやめてしまったこともあった。NHK「映像の世紀プレミアム」で映画のモデルとなった新聞王ハーストについてその権勢がこれでもかと描かれた。映画では葛藤...

運命とすれすれに生きているあなたよ のがれようとて放さぬその鉄の手に 朝も昼も夜もつかまえられて 十年、二十年、と生きてきたあなたよ なぜ私たちでなくてあなたが? あなたは代って下さったのだ 代って人としてあらゆるものを奪われ 地獄の責苦を...

All About My Mother(1999) スペイン映画。愛する息子を不慮の事故で亡くしたシングルマザーが人生の再生へ向かう叙事詩。こう書いて間違いではないが、それではやはり物語としてはつまらなそう。全然違う。昔の親友に会いに行った...

出町座は出町の桝形商店街を河原町側から入ってすぐ、その角に出町座の表示が目立つ。一階は味のあるセレクトの書籍群が並ぶカフェ。階段の上り口にチケットの自販機があり、その脇の机でスタッフの広げる紙に50席がプリントアウトされている。席を選ぶ。二...

キートン「セブンチャンス」 今まで見たキートンの中でいちばん面白く引き込まれた。とにかく走る走る。転げては走る。それを追いかける花嫁候補の大群衆。面白かった。 キートンは「The Great Stone Face(偉大なる無表情)」。そのま...

出町にミニシアターができた、らしい。 とてもうれしい。出町は来世でも思い出すのではないかと思うほど僕の人生に深く刻まれその印象は鮮烈だ。 ラインナップを見ると、他のミニシアターでも行っている大映女優シリーズを特別に連続上映している。なんと溝...

カポーティを読んだ。 短編を三つ読んだだけなのに、翌日になってもそのキリキリとした余韻が残った。 余韻と言うと穏やか過ぎる。 それは絡みつき心の芯まで蝕む酷くたちの悪い廃疾のような、寂寥だ。 こんな凍えるような寂寞を物語に感じたことはあった...

「50歳のソビエト」これは1967年のNHK特集番組のタイトルだ。1917年ロシア革命から50年、だから50歳のソビエト。担任だった社会科教師がそう話してくれたのを覚えている。当時、小学校6年生。12歳のときだ。 昨年が2017年。すでにソ...